「一分鐘」簡單自我檢查 7種表現說明你蔬菜沒吃夠!

日常生活中,「多吃水果和蔬菜」的道理幾乎人人都知道,但真正吃夠蔬菜的人卻不多!近日中國網路上一篇熱文「7種表現說明蔬菜沒吃夠!」廣為流傳,教民眾自我檢視蔬菜攝取量是否足夠。第一項沒蔬菜吃夠的表現,是「容易發胖」。由於蔬果中纖維和水含量很高,且熱量較低,可以讓人保持飽腹狀態而不提供過多的熱量。有研究指出,在飲食中增加蔬菜和水果與體重減輕有關。第二項表現,是「皮膚易出油」。研究發現,水果和蔬菜攝入少的女性患脂溢性皮炎的風險增加了47%,隨著飲食中水果攝入的增加,風險降低了25%。第三項表現,是「經常會便秘」。纖維是植物性食物中的一種碳水化合物,有助於促進腸道有益細菌的生長。蔬菜攝入不足的人,更容易出現便秘。第四項表現,「視力易下降」。無論男女老少,每個人的眼睛都離不開一種「葉黃素」。葉黃素的主要來源是蔬菜,尤其是深綠色蔬菜。第五項表現,是「血糖易升高」。研究發現,體內維生素C含量最高的人罹患2型糖尿病的風險最低。而蔬菜往往富含維生素C,有助於調節血糖。第六項表現,是「情緒易低落」。研究資料發現,有12種與抑鬱症狀的預防和治療有關的營養素,其中包含維生素B1、維生素B6、維生素B12、鐵、鋅、鎂、鉀、維生素A、維生素C、葉酸、硒等。我們常見的蔬果,包含上述絕大多數營養素,充足攝入水果蔬菜對抵抗抑鬱情緒很有價值。第七項表現,是「身體易發炎」。常見的抗氧化劑有維生素E、維生素A、維生素C、β-胡蘿蔔素、番茄紅素、葉黃素、硒等,這些廣泛存在於蔬菜和水果中。蔬果攝入不足的人,身體更容易出現炎症反應。文章另外指出,有些人會通過吃水果來代替蔬菜,或者直接吃各種營養素片(如維生素C、膳食纖維)補充營養。但這兩種方法並非長久之計,尤其是水果中糖分較高,想要通過吃水果來補充足夠的營養素,糖分就容易超標,一方面會導致肥胖,另一方面還可能對血糖產生不利影響。那麼,蔬菜怎麼吃才算「夠」?每人每天推薦攝入蔬菜約在300至500克,其中深色蔬菜占1/2。雖然聽起來很多,但每100克生的蔬菜做熟後,也就相當於一個網球大小的量,把每日所需的蔬菜分配在一日三餐中,中晚餐時每餐至少有2個蔬菜的菜肴,把適合生吃的蔬菜作為加餐,不知不覺就能滿足攝入需求。此外,新鮮的應季蔬菜顏色鮮亮,水分含量高、營養豐富,食用這樣的新鮮蔬菜水果對人體健康益處多。蔬菜發生腐爛時,會導致亞硝酸鹽含量增加,對人體健康不利。而根據顏色深淺,可分為深色蔬菜和淺色蔬菜。深色蔬菜指深綠色、紅色、橘紅色和紫紅色蔬菜,這類蔬菜普遍富含β胡蘿蔔素,是維生素A的主要來源,應特別注意多多攝入。文章另外提醒,挑選和購買蔬菜時,種類要多變換,每天最好能攝取5種以上不同種類的蔬菜,葉菜、鮮豆、菌菇類蔬菜最好都要包含在內,才能確保營養均衡。另外,如果選擇蔬果包含土豆、山藥、南瓜等根莖類蔬菜,就\要適當減少主食量,以免澱粉攝取過多。

食物中毒不只嘔吐腹瀉? 康復後「腦部3症狀」要注意:恐使智力降低

台灣近期有多起食物中毒事件傳出,各類知名連鎖餐廳都中招,甚至造成有民眾失去生命。對此,就有捷克專家指出,如果先前曾食物中毒過,可能使人後續的學習能力、記憶力等等衰退,更會增加罹患精神分裂症的風險,即使當初的症狀已經康復,也將影響其下半輩子。根據外媒《每日郵報》(Daily Mail)的報導,捷克查理大學(Charles University)寄生蟲學家與演化生物學家認為,曾經食物中毒的人,其學習能力降低、記憶力衰退和罹患精神分裂症的風險會更大,也就是說,一次的食物中毒經驗,就可能降低人未來的智力。研究團隊將這項成果報告發表於捷克寄生蟲學期刊《Folia Parasilogica》上,他們重點研究了2種影響廣泛人群、能在體內存活較長時間的細菌,包括弓形蟲(Toxoplasma gondii)和萊姆病(Lyme Disease)的病原體伯氏疏螺旋體(Borrelia spp)。報導指出,弓形蟲能夠存活於各種肉品,並在未煮熟的豬肉、羊肉、鹿肉中最常見,於受汙染的水源、染病貓咪的糞便中也找得到,美國約有24%食物中毒死亡個案就是弓形蟲引起;萊姆病則是經由壁蝨叮咬傳染,每年影響美國約47.6萬民眾。團隊調查了7762名均齡42歲的參與者,其中有962人弓形蟲採檢陽性、1778人伯氏疏螺旋體採檢陽性,而研究結果顯示,曾因弓形蟲食物中毒者在與認知相關的「斯特魯普實驗」(Stroop test)中反應較慢、準確度也較低,表明著受測者記憶力或智力較差。研究報告的作者表示,雖然食物中毒與這些變化是如何相互作用,仍有待進一步釐清,但研究成果顯示,感染寄生蟲將造成長期影響,縱使身體症狀已經消失,受試者記憶力仍然不佳,這代表寄生蟲會引發慢性問題,而以往已經有研究表明,食物中毒發生後的幾星期至幾個月內會出現上述風險,只是多數人並未覺察。而在2021年對台灣800名成年人的一項研究發現,因弓形蟲而致食物中毒者,其患上失智症的風險是一般人的2.8倍。

媽為裝逼「買二手hegen」…奶瓶出現1狀況別用! 小心成細菌大本營

有些媽媽為了省錢,都會到媽媽社團購買二手的奶瓶或奶嘴,但其實奶瓶使用一段時間後,難免會有刮痕,導致凹處容易滋生細菌。然而,有名媽媽表示,還是時常發現有不少人會買二手的奶瓶,她也呼籲「各位媽媽記得不要買超過一年的及有刮痕的哦」。原PO於近日在Dcard親子板以「不要再買二手的PPSU了」為題發文,並轉貼小獅王的奶瓶使用注意事項,上面寫著「雖然奶瓶瓶身經證實可蒸氣高壓消毒1000次以上,但還是會因清潔、使用、保存方式,讓每支奶瓶壽命都不一樣」,所以奶瓶需要定期更換。注意事項中還寫到,即使會保養、溫柔對待奶瓶,但就怕有肉眼發現不了的刮痕,還是容易在刮痕凹處滋生細菌,因此要定期更換還是來得安心些。原PO也坦言,「PPSU價格較貴,但是比較方便且瓶身較輕,但是還是建議一年換一次,有刮痕就更換」,並呼籲常看到在媽媽社團有人賣二手的PPSU,請各位媽媽務必記得不要買超過1年的及有刮痕的奶瓶。此文一出,網友也紛紛認同,留言表示「真的不懂奶瓶才幾百塊的東西,為何社團一堆人要買二手的」、「我朋友為了裝逼,特地去買二手hegen」、「我們大人餐具都不會去跟別人買二手的了,那寶寶這麼脆弱,奶瓶用二手的這樣好像不大對,雖然知道有些人是為了省錢,但攸關健康的問題可不能省啊」。

淋到雨怎麼辦!快做2件事 醫曝4關鍵:濕氣利於細菌、病毒生長

最近鋒面通過,易有短延時強降雨,若沒帶傘就會淋成落湯雞。輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳提醒,不小心淋到雨記得快換衣服和沖澡,避免著涼感冒。胡皓淳在粉專《生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山》表示,下雨天也常常是呼吸道疾病好發的季節,尤其很多時候難免會淋到雨,更容易因此著涼感冒。如果不小心淋雨了,要怎麼避免生病?胡皓淳提出4建議,第一,更換濕衣,淋雨後濕衣服會讓身體感到寒冷,同時也容易讓細菌滋生,因此請到家之後,及時更換乾爽的衣服,保持身體溫暖和乾燥是很重要的;第二,溫水沖澡,淋雨後用溫水洗澡可以幫助恢復體溫,同時也有助於清潔皮膚,防止細菌感染。第三,注意保暖,胡皓淳指出,淋雨後身體抵抗力下降,容易受涼感染,所以如果真的不幸淋雨,請務必盡快回到溫暖的室內,穿上乾爽的衣服,保持足夠的體溫。第四,保持室內通風,胡皓淳說明,雨天室內濕氣容易增加,這有利於細菌和病毒的生長,再加上淋雨之後抵抗力比較差,容易增加呼吸道感染的風險,因此,要保持室內通風,讓空氣流通,有助於降低室內細菌和病毒的濃度,減少感染的機會。

牙結石多久清一次? 醫師曝「兩大關鍵」決定洗牙週期

依中華民國健保署規定,健保給付每半年一次的洗牙,不僅可以維持口腔健康,還能有效及早防範牙齦病症。不過有日本牙醫師表示,清除牙結石的頻率,還是要依據個人「刷牙習慣」與「進食頻率」來判斷。並非只要每半年洗一次牙,就可以高枕無憂。據《壹蘋新聞網》報導,由日本800多名主治醫師創建的醫療資訊網站《Medical DOC》近日採訪執業牙醫師中牟田晃博,中牟田表示原則上至少半年需要清除牙結石(俗稱洗牙)一次,但這是在平常擁有「良好刷牙習慣」的前提之下,如果自認沒有,就該自覺增加頻率。中牟田先解釋,牙結石是牙垢與唾液中某些成分產生化學反應之後的產物,因此並不是靠刷牙就可以解決的問題。不過刷牙至少有減少牙垢的作用,因此不好好刷牙的話,牙結石就會持續累積。而高齡者也比起年輕人更容易累積,所以越年長的人就需要越經常洗牙。至於該如何判斷自己是否該增加洗牙頻率,中牟田表示,主要是看一天進食的次數,特別是經常多餐或經常吃零食的族群,口中會更容易滋生細菌,也提升形成牙結石的機率。若有治療蛀牙,或牙齒有蛀洞的族群也是一樣。中牟田強調,最重要還是取決於「進食的頻率」和「刷牙的習慣」。不過他也說,若有正在進行牙冠或牙橋治療的族群,也容易增加牙垢累積的風險,必須向主治醫師諮詢,請他建議執行洗牙的頻率。值得注意的是,並非所有人都可以接受洗牙治療。牙醫師柯佩伶在個人粉專「牙柯醫生」指出,根據美國心臟協會AHA指引,若心臟瓣膜有特定情況,在進行「侵入性牙科處置」前,需服用預防性抗生素,否則可能引發「細菌性心內膜炎」,有生命危險。柯佩伶透露,有5類人要注意不能直接洗牙,分別為:(1)裝有人工心臟瓣膜。(2)曾有過感染性心內膜炎病史,身為高風險群。(3)心臟移植後,有瓣膜方面問題。(4)先天性心臟病,沒有修補過或是修補不完全。(5)先天性心臟病已修補完成,不過在術後6個月內。最後柯佩伶提醒,許多人不知道洗牙在這種情況下,算侵入性處置,主要是因爲洗牙會接觸到牙齒周圍牙齦組織,因此可能造成細菌進入血液循環,除了洗牙之外,其他比較侵入性的牙科治療,包括牙周治療、根管治療、拔牙、植牙、補骨等牙科手術,都要特別小心注意。

別再晚睡啦!醫曝熬夜「腰子壞掉」4後果:不只傷肝

現代上班族工作忙碌,經常加班熬夜、睡眠不足,對於不少人來說,作息不正常、日夜顛倒是常態,其實這樣的生活型態,對身體是一種傷害!對此,好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩特別提醒,熬夜工作除了容易對腎臟造成很大的負擔,還可能造成「4大狀況」。好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩日前在臉書發文,提醒民眾「工作再重要,也不可疏忽健康」,同時列出熬夜工作可能造成的「4大狀況」:1、破壞腎臟功能戴定恩醫師指出,長時間的熬夜、日夜顛倒,容易干擾腎臟尿毒素代謝的功能,並且增加腎臟代謝廢物、產物的負擔,降低血流及含氧量,導致腎臟太過勞累,進而損害腎臟功能。2、增加結石痛風可能「醫生說熬夜會傷害身體,絕對不是說說而已!」除了破壞器官功能之外,由於熬夜會加劇尿酸生成,在腎臟沉澱後產生結晶,日積月累之下形成腎結石,影響腎臟健康。3、提高泌尿道感染機會熬夜也是導致免疫力下降的元兇,而免疫力下降除了容易感冒之外,也容易干擾腎臟、尿道的運作,幫助細菌滋生,增加泌尿道感染風險。4、引發慢性腎臟絲球炎戴定恩醫師進一步指出,最後在免疫力下降的情況下,腎臟腎絲球容易經常處於高度發炎的狀態,造成蛋白尿、尿潛血發生,除了增加慢性腎臟絲球炎發生的可能,也嚴重傷害了腎臟功能。

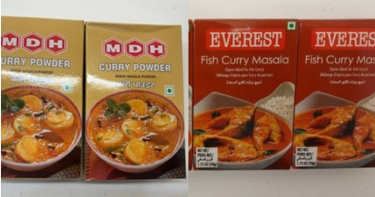

印度4咖哩調味料驗出致癌物 「台灣有進口」品牌曝

台灣近期頻傳食安事件,進口食品日前也出現食安疑慮。香港、新加坡相關單位日前針對2間印度品牌咖哩調味香料發出警告,指樣品經抽查驗出致癌物環氧乙烷;而根據國際進出口資料,該2品牌有產品銷入台灣。據《中央社》報導,香港食物安全中心(CFS)5日對「MDH」、「Everest」2品牌共4種咖哩或調味香料產品發出食物警告,指抽查樣品驗出第一級致癌物環氧乙烷,建議消費者停止食用,香港經銷及進口商已回收相關商品。新加坡食品局(SFA)18日也公布Everest同款調味香料中的環氧乙烷超出許可值,指示進口商下架回收。進出口數據提供商「Volza」的資料指出,台灣有廠商向印度進口該2品牌調味香料的紀錄,最新出口資料為今年2月20日。此外,印度另個草本生產商因貶低現代醫學、宣傳阿育吠陀特殊療效,涉嫌不實廣告、誇大療程,遭印度最高法院申訴,該公司部分產品雖有在台灣出售,但台灣網站並未出現爭議廣告內容。中山醫學大學健康科技中心網站指出,環氧乙烷主要用於消毒醫療設備和食品中細菌、控制農產品蟲害、製造乙二醇,但環氧乙烷會引起身體腫瘤並導致中樞神經、末梢神經病變。

食安炸裂1/「嚴重缺工」餐飲業卻拼命擴店 衛生防線潰堤!食物中毒連環爆

餐飲業長期缺工,且情況持續惡化,截至今年4月的整體職缺已達110.6萬個,創下歷史新高,但矛盾的是,餐飲業者卻急著擴店,以王品為例,2年間就開了42家新門市。專家直指,人力緊繃讓員工流動率高,讓缺工現況更加嚴重,廚房衛生防線也一再失守,終於引爆食安炸彈! 根據食藥署統計,2024年1到3月,食物中毒累計446件,2504人受影響,創近3年新高。疾管署最新資料更顯示,國內上周(4月7日至13日)腹瀉門急診達13萬9848人次,全國近一個月共接獲203起腹瀉群聚通報案件,高於去年同期(54起),發生場所以餐飲旅宿業最多。 以王品旗下「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」為例,至今已通報多達157例食物中毒。疾管署4月16日下午公布最新檢驗結果,兩家店共有5人檢出諾羅病毒,包括2名用餐的客人、2名員工以及1名廚工,北市衛生局更破天荒開設為期一週的「食安特別門診」,集中照護受害民眾。 食安事件猶如連續劇一般,一樁接一樁,除了一般餐廳之外,更令人憂心的是擴散至小型連鎖餐廳如寶林茶室,甚至連大型上市櫃公司如王品、藏壽司、八方雲集等,都難以倖免。 在新北市經營小型連鎖餐廳的林老闆透露「缺工是關鍵」。根據主計總處2023年12月公布的資料,國內旅宿餐飲職缺率4.3%,創近25年同月新高;104人力銀行統計,今年4月,住宿和餐飲業的職缺數達到了驚人的22.7萬個,持續創下歷史新高,整體職缺數也達到110.6萬個,同樣創下新高。 林老闆表示,沒有足夠的人力,有些店家的員工就算身體不適也必須硬撐;不少員工內、外場都要通包,還要趁空做清潔工作,身兼數職的後果就是容易造成交叉感染,而且因為忙碌、時間有限,就難以落實手部、刀具、砧板等清潔工作。 但在如此缺工的情況下,許多餐飲業者卻繼續擴店。根據財政部統計,截至2023年底,餐飲業家數為16.9萬家,比2022年底增加近6000家。以王品為例,2021年到2023年8月,共開了42家新門市;藏壽司也從2022年到2024年2月,開了24家新門市。 「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」的廚餘區髒亂不堪,還有分裝食材未標示分裝日期等缺失,可看出員工衛生專業不足。(圖/北市衛生局提供)被逼到極限的資深餐飲員工於是紛紛出走,一批批的資淺員工或新住民工作者進入餐飲現場,由於專業知識不足,更容易出差錯。北市衛生局稽查王品旗下的「初瓦」及「嚮辣」西門分店後,曾公佈廚房髒亂的照片,林老闆說:「我看到第一個想法就是『沒有人』,否則怎麼會連基本的清潔都沒有。」 「最近的食品中毒事件以人為因素佔多數,例如食材未包覆完整、食材未置於冰箱或置於室溫超過2小時。此外,也可能是調理器具未做好生食熟食分開使用,或是操作人員之手部、調理器具之清潔消毒不完整所致。」中興大學食品安全研究所助理教授林信堂表示,餐飲業長期缺工不是造成食品中毒的唯一因素,然而,餐飲業的營運現場若是長期缺工,卻有可能因缺工導致平常之食品安全措施未落實,使得發生食品中毒之機會及風險提高。 不過,林信堂認為最近群聚感染的禍首幾乎都是諾羅病毒,而不是一般的細菌性食物中毒,若一概歸因於餐飲業之食安控管或內部問題,不盡公平。不應只聚焦在供餐者的帶原,消費者或學校的師生是否帶原,也要加以釐清。 無論如何,「缺工」及「高齡化」是全球都在面對的議題,目前世界各國都在思考如何面對。「盡量簡化作業方法、舒緩同仁工作壓力,對於企業的食品安全管理會有一定幫助。」林信堂說。 林信堂以日本知名餐飲企業「丸龜製麵」為例,其透過創造舒適的工作環境,建立同仁休息空間,讓員工上班的壓力得到緩解,提高員工的留任率,避免因員工的高流動率使得已存在的缺工現況更加嚴重。 「台灣較具規模的餐飲業者,在缺工尚未得到緩解的狀況下,也可以思考簡化生產流程,並逐步導入自動化作業之可能性。」林信堂說,例如導入中央廚房生產,將前端複雜的生產流程工廠化,亦可降低現場人員的工作負擔。畢竟缺工是既成事實,且恐怕會繼續惡化,只能想方設法將人力最大化。

4歲男童吃雞蛋「突昏厥體虛」離奇身亡 致命原因找到了

雞蛋是常見的食材,但也可能有食物中毒的疑慮。中國過去有一名4歲男童,在吃了雞蛋後竟離奇身亡,全因為奶奶的一時疏忽,醫師得知原因後,便警告家長「這類雞蛋」最好不要讓孩童食用。綜合陸媒報導,男童的父母工作忙碌,於是把孩子交給奶奶照顧,有一次偶然發現,孫子喜歡吃蛋黃沒有煮熟的糖心蛋,隨即將家中的一籃雞蛋,全部煮成了糖心蛋。沒吃完的就放進冰箱,分幾天吃。萬萬沒想到,幾天後男童出現暈厥、身體虛弱等症狀,奶奶嚇壞立刻通知男童父母回家,緊急送醫急救,但最後仍宣告不治,這個消息讓家人們悲痛欲絕,前幾天還活蹦亂跳、吵著要媽媽抱的孩子,就這麼沒了,奶奶更是自責是自己害了寶貝孫子,要給孫子賠命。男童吃了沒有煮熟的糖心蛋,遭到細菌感染。(示意圖/翻攝自pexels)醫師指出,害死男童的正是糖心蛋,因為沒有煮熟,加上放進冰箱時間太長,孳生大量細菌,其中最常見的致病菌是沙門氏菌(Salmonella,又稱沙門氏桿菌),一旦被這種細菌感染,通常在8到72小時之間,會出現腹瀉腹痛、發燒渾身無力等症狀。男童免疫力低感染了這種細菌,因而失去寶貴的生命。根據世界衛生組織研究,全球每年有多達2.2億兒童食物中毒,其中5歲以下的兒童占比更高達40%,不少兒童食物中毒潛伏期僅有數小時,最短僅2小時,症狀出現嘔吐,腹瀉等症狀,但若不及時治療,可能會惡化成休克、昏迷,嚴重時導致身亡。

陳建州妹妹亂擠痘痘險敗血症 皮膚科醫揭「危險三角」:恐腦膜炎

藝人陳建州(黑人)妹妹Vicky因亂擠痘痘導致蜂窩性組織炎,細菌跑到血液引發菌血症,差點演變成敗血症,所幸經過治療後順利出院,心有餘悸直呼「這是一場災難」。對此,皮膚科醫生提醒,臉部有一個「危險三角」,區域內有些血管會流經腦部,萬一過度擠壓讓細菌進入血液,恐怕會引起血栓、腦膜炎等嚴重後果。Vicky昨(19日)在個人Instagram發文,「4/12出院囉。因亂擠痘,造成蜂窩性組織炎,細菌跑到血液,菌血症,再晚一步我就會變成敗血症,這是一場災難。痘痘千萬別亂擠。」貼文曝光後,不少粉絲留言「身體健康最重要」、「早日康復」、「天吶!擠痘痘真的會發展得這麽嚴重」。事實上,皮膚科醫師沈孟暵曾在臉書粉專說明,如果自行在家擠痘痘,手指和指甲縫隙可能藏有細菌,擠的時候更容易引入更多細菌,增加感染的風險。再者,不正確擠壓的話,細菌可能會擴散到周圍的皮膚,導致發炎。不僅如此,擠痘痘也會引起疼痛和局部紅腫,甚至有可能留下疤痕或色素沉澱。沈孟暵特別提醒,臉部有一個「危險三角」,大概是從眉間延伸至鼻翼兩側,再到嘴角的範圍。這個區域的感染可能會傳播到腦內,嚴重的話恐怕會引起血栓、腦膜炎等問題,所以如果痘痘長在這附近,千萬不要過度擠壓,以免讓細菌進入血液。他提到,如果只有表皮一點點微紅,卻沒冒出白頭的痘痘,無論再怎麼擠,都沒有太大幫助,反而會愈來愈嚴重。這時候,最好尋求醫生協助,當醫生在幫病患處理痘痘時,會先徹底消毒針頭,再刺一個洞將裡面膿引流出來,才不會造成皮膚發炎擴散。

一堆人「高燒加肺炎」住院!醫曝恐染1病毒:嚴重送進加護病房

人體遭到病毒或細菌入侵,往往容易引起發燒症狀,不過若是高燒不退加上久咳不癒,小心恐是「人類間質肺炎病毒」(human metapneumovirus,hMPV)在作怪。對此,聯新國際醫院小兒感染科醫師李尚謙示警,從兒童、成人到長輩都有可能遭到該病毒「無差別攻擊」,嚴重甚至需入住加護病房治療。醫師李尚謙在臉書粉專發文表示,近期因高燒不退加上肺炎住院的患者不斷攀升,但這些人既不是感染流行性感冒,也不是腺病毒或其他病原體,而是遭到「人類間質肺炎病毒」侵襲。李尚謙指出,「人類間質肺炎病毒」最惱人的症狀除了咳嗽外,就是跟「燒久姬」腺病毒一樣高燒不退,且該病毒不只攻擊孩童,而是會進行無差別攻擊,「從小朋友到老年人都會被感染,嚴重甚至會因為此病毒而住進加護病房」,但住院病患仍以孩童跟長者為大宗。李尚謙說明,「人類間質肺炎病毒」的潛伏期約為5至6天,兒童常見症狀為咳嗽、流鼻水、喘及發燒,住院常見原因是急性細支氣管炎和肺炎;相較於孩童,成人感染該病毒的主要症狀為咳嗽、鼻塞、流鼻水及聲音沙啞,發燒比例較低,但老年患者則容易喘息與呼吸困難。對此,李尚謙也示警,感染該病毒的發燒時間約2至3天,甚至可能持續長達一周,且需要住院治療的患者中,臨床表現可以從支氣管炎或哮喘,惡化成嚴重的肺炎和急性呼吸窘迫症,因此勤洗手、做好個人衛生才能預防病毒找上門。

D奶妹約砲醫學系直男 他竟先亮報告 …狂衛教又送「大禮包」

近日一位妹子表示,她約砲約到一名醫學系男,而男方不僅帶健檢報告,還開啟衛教模式,事後又送她大禮包,「這麼解的男生長相是我的菜,那種複雜心情誰懂。」原PO在Dcard發文,她身高168公分,體重58,D罩杯,自認身材還不錯,不是第一次約砲,這次約了一名醫學系男,先約公共場合吃飯,男生完全是她的菜,當下決定直接開房間。原PO說,「我穿了一個黑色的短包裙跟蕾絲的貼身小可愛,本來有穿外套進房間後我就直接脫了,目前沒有一個男生受的了這個搭配,結果他大哥先是從背包拿出了他的健檢報告。」原PO指出,她想說男生自介有說,應該滿合理。怎料男子說,性行為前洗澡很重要,而九價疫苗只能擋9種HPV,還是有可能得得子宮頸癌。原PO說,「他不只擋住我還上演機關槍式的衛教,說我穿這麼緊身的衣服很容易滋生細菌,講一講還問我是不是可以先聞聞看我下面有沒有異味,我承認要不是他長的真的是我的菜,我不可能在這時候還沒轉身離開。」原PO指出,「聽他講了20分鐘之後我竟然開始覺得他有點可愛,心裡的小男孩決定要來征服這個醫學系直男」,事後他拿一瓶礦泉水跟大禮包給她。男子表示,要她先喝水,性行為後要排尿才能把膀胱的細菌沖乾淨,還要她吃私密處益生菌,再噴一罐噴霧,「我怕過程中發生什麼事情,所以我有準備事後藥,但剛剛很順利所以這個你就留著。」男子強調,她是第一個收大禮包的砲友。原PO說「這麼解的男生長相是我的菜,那種複雜心情誰懂?」此文一出,不少人紛紛留言「其實準備大禮包算蠻體貼的」、「我覺得他就是一個驗鮑和尚欸」,不過也有人質疑「業配吧,發不到幾小時就有人來認親,哪有這麼巧」。

台灣兒少近9成近視 角膜塑型片夯!醫提醒「定期追蹤防角膜潰瘍」

台灣近視高居世界之最!國際近視研究學會2020年資料顯示,全球近視人口約在30%,臺灣18~24歲者每100人就有73人近視,18歲以下青少年近視盛行率約87.2%,被列為世界近視前三名!國健署統計顯示,106年兒童青少年在國三已達89.3%;高度近視兒童青少年 (度數>500度),小六有10.3%、國三竄升到28.0%,台灣兒少高度近視比例直逼1/3。中醫大附醫眼科醫學中心謝宜靜醫師指出,近年全球疫情間大家都缺少戶外活動,台灣不論老少近視度數都有快速加深的趨勢,採用近視雷射、角膜塑型片矯正等都是治療近視的選項,然而成人與兒童治療近視方針不同,在選擇近視治療時必須與醫師進行詳細評估,以保護自身的角膜安全。謝宜靜醫師表示,年紀滿18歲的成人,在眼角膜健康的前提下,皆可考慮近視雷射手術,由於角膜的結構非常脆弱,近視手術與矯正,謝醫師提醒需經由角膜專科醫師執行手術,除了熟悉角膜結構,也能儘早處理相關併發症,例如表皮癒合不良、發炎、感染等狀況,才能提供術前、術中、術後嚴謹安全的照顧。29歲的陳小姐,近視700度,下班閒暇喜愛投入潛水活動。但戴隱形眼鏡下水又要承擔感染風險,至中醫大附醫眼科醫學中心諮詢近視雷射,在謝宜靜醫師的評估建議下接受SMILE Pro (全新全飛秒近視雷射),於今(113)年農曆年後接受手術,術後第一天雙眼裸視即可到1.0,可正常上班,術後第七天雙眼裸視可到1.2,可以完全擺脫近視束縛、自在潛水!謝宜靜醫師說,施做雷射手術時,最擔心眼球定位時眼球移動產生位移,造成雷射位置偏移影響成果,中醫大附醫近視雷射中心備有最新式SMILE Pro (全新全飛秒近視雷射)及trans-PRK (全自動導引零接觸近視雷射),以SMILE Pro雷射時間快,單眼平均僅需8~10秒,代表病人需要保持眼球注視的時間變短,因此,術中發生眼球偏位的風險也會降低,對於容易敏感緊張、怕眼球亂動的人來說,是一大福音。另一特點是加入視軸與散光軸輔助導航的功能,讓整體精準度提高。謝宜靜醫師進一步指出,SMILE Pro利用雷射在角膜內掃瞄出近似超薄隱形眼鏡的形狀,稱之角膜透鏡,醫師取出角膜透鏡,讓角膜呈現凹透鏡的形狀,達到視力矯正效果。另一個案為8歲的星星,小小年紀近視達150度,一開始遵照醫師指示,每晚點低濃度長效的散瞳劑來控制近視度數增加。醫師除了糾正星星趴著寫字、滑手機的壞習慣,也建議星星多去室外跑跑跳跳、曬曬太陽、舒緩用眼過度問題,一年後仍發現星星近視度數又增加100度。苦惱的父母經過與謝宜靜醫師討論後,選擇角膜塑型片治療,中醫大附醫耗費整個下午,精密確認散瞳度數、眼球構造檢查及角膜特殊檢查,與一系列鏡片試戴,檢查星星角膜與鏡片是否合適。治療一年過後,星星不僅度數沒有增加,也沒有出現角膜的併發症。謝醫師仍然提醒,各式各樣的近視控制至少要到15歲,希望星星及同接受近視治療的學齡兒童都能努力堅持視力控制,也需持有兒童眼科專科的醫師來治療,確保角膜安全。謝宜靜醫師說,角膜塑型片及近視雷射均與角膜接觸,若無定期追蹤或及早處理,可能產生角膜炎甚至角膜潰瘍等嚴重併發症,需轉診至醫學中心做進一步處理,若未及時發現及處理,常造成不可逆的視力傷害,門診中亦不乏遇有配戴塑型片後,造成嚴重角膜潰瘍,至謝宜靜醫師門診時眼睛又紅又痛,視力只有0.08,根本無法上學,細菌培養結果為綠膿桿菌感染,幸好經過治療後能恢復到1.0,但因角膜結疤,也無法再配戴塑形片了。謝宜靜醫師呼籲,近視是疾病,須及早防治!高度近視容易產生早發性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變,有10%可能導致失明。除了減少3C產品使用外,更要增加戶外陽光接觸時間及注意用眼習慣,國際近視研究學會2021分析歸納了幾種控制方式,包括行之有年的長效散瞳劑、角膜塑型片(夜戴型硬式隱形眼鏡),及新興的軟式多焦點隱形眼鏡、光學離焦蜂巢式鏡片,都可諮詢醫師找出最適合自己的方式。

台中2校團膳後「55人腹瀉」 食品中毒若屬實將對供餐商開罰

國內近期食安風波不斷,引發全台恐慌,台中市傳出2所學校爆出食物中毒,分別是台中女中於3月27日有48人吃完團膳後腹瀉,大華國中則是4月11日中午用餐後有7人拉肚子,兩校共計55人的檢體,已送往衛福部和衛生局化驗,台中市教育局表示,事發後已要求供餐的兩家廠商暫停供應並等待調查。台中女中表示,本校在3月29日有學生反映食物問題,校方立刻通報教育局和衛生局進行全面清查,當天有48名學生出現身體不適,其中10位曾自行就醫。大華國中則指出,當天中午用餐後有7人腹痛,學生則反映營養午餐中的烤雞排沒有熟。台中市議員黃守達於4月16日質詢時提出,台中市近期有2起校園食品中毒案件,但政府啟動調查後,卻沒對外有任何說明,黃議員表示政府應將處理進度公布在食安GIS系統,確保處理流程確實執行。衛生局表示,針對食材和環境兩方面進行檢驗,可並未發現異常之處,目前正進行人體檢驗,但須細菌培養,預計1至2周後結果才能出爐,針對資訊公開部分,政府也說明將會與食藥署研究討論資訊可揭露的內容和適切性。教育局則表示,供應兩校的廠商已全面暫停供餐,食安處已在化驗檢體中,結果還尚未出爐,後續倘若調查結果屬實是食品中毒事件,將依學校午餐契約罰則,終止與兩校廠商的契約。

學生上完課「集體掛急診」 醫曝關鍵:這類人快離開

游泳池通常都會定期去加含氯的消毒劑,但如果聞到味道很濃,建議擇日再去。急診科醫師賈蔚透露,過去曾發生一群小朋友來掛急診,一問才知他們剛上完游泳課,因此推測,可能是消毒劑味道的問題。急診科醫師賈蔚在《醫師好辣》表示,有一次上班,突然一個老師帶了一群小朋友來掛急診,大約6、7個學生,「我想說發生了什麼事。」賈蔚提到,每個人症狀不一樣,但大部分都是咳嗽,其中1、2個會喘,果然一聽支氣管有咻的聲音,後來一問才知,他們剛上完游泳課。學生集體掛急診。(圖/翻攝自YouTube/醫師好辣)賈蔚說,「我們知道游泳池為了讓水質變得比較好,不要有細菌增生,通常都會定期去加含氯的消毒劑,那加上去後,通常空氣裡面就會有一些氯氣,大家消毒完會有一段時間是暫時不開放,等到味道稍為比較淡的時候才開放,可是有時候你時間雖然是沒有說很短,但是如果你的通風不好的話,它的空氣裡面,的確還是會有很強烈的濃濃的味道。」賈蔚指出,小朋友的支氣管對這個味道的刺激又更敏感,而當天小朋友的游泳課在上午,可能距離消毒的間隔時間比較短、空氣流通比較差,所以很多小朋友上完課後開始咳嗽,有氣喘的小朋友甚至喘起來。賈蔚建議,所以像游泳池,如果你進去之後,聞到味道真的很濃,加上你又有支氣管、氣喘病史的話,你就改天再去會比較好。