極端高溫引起!巴西面臨珊瑚大規模白化死亡危機

巴西正準備迎接有史以來最糟糕的珊瑚白化事件,極端高溫導致該國最大海洋保護區的珊瑚受損,威脅到該地區的旅遊和漁業收益。 巴西珊瑚白化問題嚴重。(圖/路透社)路透社報導,全球珊瑚正經歷第四次大規模白化事件,有人希望巴西的珊瑚能夠倖免,像過去幾次全球性白化事件一樣。珊瑚白化是由高水溫引起的,導致珊瑚排出體內共生的藻類,失去營養供應,珊瑚就會開始挨餓而死亡。巴西佛羅里達大西洋海岸包括長達120公里的珊瑚海岸海洋公園,出現大片珊瑚變成骨白色。四名正在監測珊瑚的科學家表示,今年有望成為珊瑚海岸和也許全國最嚴重的白化紀錄。隨著氣候變遷加劇,聖嬰現象在過去一年創下了高溫紀錄,這影響到巴西珊瑚。巴西珊瑚與加勒比海更著名的珊瑚更與世隔絕,擁有最高比例的全球獨有珊瑚物種,包括至少七種瀕臨絕種的珊瑚。但海溫上升和人類破壞,正將這些珊瑚推向邊緣,危及其生態系統以及旅遊業。在海洋公園的某些區域,近乎100%的珊瑚受到影響,一些已經開始死亡。潛水員在珊瑚海岸測量的水溫約為攝氏33度,而珊瑚最舒適的水溫為攝氏27度。「白化非常嚴重,」從事珊瑚保護工作的佩雷拉說,「我們正在親眼目睹如此美麗奇妙的生態系統在消失。」 巴西珊瑚白化。(圖/路透社)沿岸城鎮珊瑚海岸五顏六色的珊瑚和水晶般的藍色海水,得以建立繁榮的旅遊業。珊瑚旅遊每年為當地城市帶來估計約1.75億美元的收益。該地區還有數以千計的人從事小規模漁業,這是除旅遊業之外幾乎唯一的經濟選擇。今年由於白化和高溫,章魚、魚類和蝦類的捕撈量都有所下降,加上現有的污染和過度捕撈問題。科學家正試圖研究哪些珊瑚物種能夠抵禦氣候變遷,以確定在未來可能繁衍的遺傳優勢特徵。

史上最嚴重旱災!哥倫比亞首都急頒限水令 市長籲民眾:沒出門「不要洗澡」

隨著全球暖化加劇,極端氣候引發的災害越加頻繁,南美洲正經歷強烈的聖嬰現象,導致哥倫比亞遭遇破紀錄的乾旱,首都波哥大(Bogota)於周四(11日)祭出限水措施,呼籲民眾盡可能「不要洗澡」,估計將影響約900萬人。綜合英國《衛報》、《世界一體新聞台》等外媒報導,哥倫比亞遭到極端高溫和乾旱席捲,水庫降到「史上最低水位」水情告急,因此包括首都波哥大附近的11個城市,自周四(11日)起開始實施限水令,當地官員將波哥大劃分為9個區域,每個區域將輪流停水24小時。對此,波哥大市長加蘭(Carlos Fernando Galán)呼籲民眾,如果不打算外出請盡可能「不要洗澡」,若是情侶可以一起洗澡,並使用淋浴方式減少用水,「此時此刻,我們不要浪費任何一滴水。這將有助於更快地取消或放寬這些用水限制。」事實上,不只波哥大飽受缺水困擾,不少南美洲的主要城市同樣被迫採取行動對抗乾旱,像是墨西哥城近一個月來也開始實施供水配給,瓜地馬拉周三(10日)則宣布進入緊急狀態,以因應嚴重的野火危機。

全球連10月破高溫紀錄 專家揭「化石燃料」是元兇

全球氣溫連續10月破紀錄,根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service,C3S)最新報告指出,其中今年3月是有史以來最熱的3月,海面溫度也創下新高,氣候科學家指出,人類燃燒化石燃料排放的廢氣是氣候變暖的主因。圖為1940年1月至2024年3月與1850年至1900年每月全球表面氣溫比較。(圖/翻攝自climate.copernicus.eu)根據《法新社》和《路透社》報導,該機構統計,從2023年4月至2024年3月數據顯示,過去12個月是地球有史以來最熱,全球平均氣溫較前工業時期(1850-1900)高出1.58°C。從非洲部分地區到格陵蘭(Greenland)、南美和南極洲,全球今年3月都出現高於平均的氣溫,該機構並指出,人類排放的溫室氣體是造成異常高溫的主因,據C3S副主任勃吉斯(Samantha Burgess)表示,這種異常高溫紀錄成為長期趨勢,「每月高溫紀錄清楚向我們表明,我們的氣候正在迅速變化」,令人擔憂。東太平洋表層海水變暖的聖嬰現象(El Nino)也是原因之一。(圖/達志/美聯社)按照2015年巴黎氣候協定,各國同意將全球升溫限制在1.5度以內,而新的高溫紀錄不代表協定所設限制已遭突破,因為協定目標是以數十年來衡量,而非單一年度,不過勃吉斯表示,「現實是我們極為接近(上限),而且時間已經不多」。另外,英國倫敦帝國學院(GICCE)氣候科學家奧圖(Friederike Otto)表示,化石燃料排放的廢氣是氣候變暖的主因,若不盡快減少溫室氣體排放,地球暖化將導致更嚴重的乾旱、火災、熱浪和暴雨。除此之外,東太平洋表層海水變暖的聖嬰現象(El Nino)也是原因之一,儘管聖嬰現象3月後已趨緩,但平均海面溫度和海洋氣溫仍呈現不尋常高溫,海洋溫度上升意味著大氣含水量更多,導致天氣更不穩定,例如強風和豪雨。

錢再多也買不到 「印度矽谷」驚傳40年來最嚴重水荒

印度第三大城、有著「印度矽谷」之稱的邦加羅爾(Bengaluru),近期因為擴建速度太快,再加上降雨減少,該區域的地下水又快速消耗,目前當地已經出現嚴重的水荒,每天必須要等待載水車運送補水才能過日子,而且載水車的水源並非是免費,費用也日漸高漲。根據《CNN》報導指出,邦加羅爾因為有多家大型跨國公司入駐,其中大多為科技相關產業,因此有著印度矽谷的稱號。但由於擴張速度太快,再加上2、3月因為聖嬰現象,當地降水大幅減少,所以變得水資源不足。而且又因為大量人口的關係,地下水耗用速度過快,目前也幾乎無水可用。其實在此之前,邦加羅爾當地有著面積廣大的人造湖泊,再加上海拔900公尺的高度,讓當地有著豐富的自然資源,不僅十分宜居,甚至有著「印度花園城市」的美譽。但自90年代以來,當地轉型為科技中心,大量的開發商在當地砍伐森林、豎起高樓大廈,人口也從原本的400萬人變成1千多萬人。但也因為樹木的濫伐,讓當地的土地缺乏了保持水土的能力。目前邦加羅爾有83%的區域被水泥給覆蓋,不僅讓當地氣溫直線上升,這也導致地下水無法補充。因為擴張速度太快,當地不少地方沒有水管,僅能靠打孔鑽井來取得地下水使用。(圖/達志/美聯社)報導中也提到,當地的主要水源是仰賴高韋里河供給,當地有70%的水源都來自於此,但因為城市擴張速度太快,水管的建設速度趕不及房屋建設的速度,因此當中有許多地區都是靠地下水維持日常。但是在在邦加羅爾的千萬居民中,有400萬人是居住在郊區的地方,他們日常僅能透過打洞鑽孔挖井的方式來取得地下水,但如今其中1.6萬個水井中,已經有7000個完全乾涸。而他們也是最直接遭受影響的族群。根據當地市政府資料顯示,邦加羅爾當地每日需為1400萬名居民提供20公升的水,但目前僅能提供其中的一半。居民僅能靠著載水車來滿足日常用水需求,但因為供不應求的關係,載水車的水費也不斷上升。即便當地政府有意限制載水車的水費,但不少居民都擔憂,如果4、5月,甚至是夏季來臨之際,天氣更加炎熱的話,缺水的情況恐會變得更加嚴重。

明起氣溫大跌10度以上! 聖嬰現象減弱 春季氣溫、雨量預估出爐

今(5日)各地白天氣溫達到30度以上,不過明日又受到鋒面及冷氣團影響將降溫10度以上。其實今日也為24節氣的「驚蟄」,意為春天天氣逐漸回暖。未來三個月將是台灣的春季,目前聖嬰事件持續減弱中,中央氣象署預測,未來3至5月氣溫以正常至偏暖為主,3至4月間雨量正常至偏乾,氣候將逐漸恢復至正常狀態。氣象署指出,去年12月至2月間平均氣溫偏暖,但冷暖變化幅度大,期間共受到6波強烈大陸冷氣團和寒流影響,其餘時間溫度則偏暖。在降雨方面,全台雨量及雨日明顯偏少,降雨量僅為氣候平均值的6成。以預測來看,三月及五月都縣市溫度偏高,三月至四月的雨量看起來是正常偏少,五月則將邁入梅雨季。觀察上述數據,氣象署研判未來一季溫度,正常機率為5成,偏高機率4成;未來一季雨量,三月到五月正常機率5成,偏少機率3成。中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出,聖嬰現象還是存在,但目前正在逐漸減弱,未來氣候逐漸恢復正常機率高。此外,三月仍有冷氣團南下影響台灣的機率,尤其三、四月台灣西部、金門及馬祖常有局部性濃霧,春季是全年雨量相對較少的季節,提醒民眾要珍惜水資源、節約用水。另外,受到鋒面通過、強烈大陸冷氣團影響,明天起氣溫會大降10度以上,預估週五、週六是最冷的時刻,北部氣溫僅10至11度,且這波冷氣團要到週日才會減弱,因此未來幾天全$台都會呈現較為濕冷的天氣型態。

澳洲森林大火3萬人撤離 當局:有災難性危險

澳洲東南部近日發生森林大火,約有3萬人28日被迫從維多利亞州(Victoria)撤離,這是該國近年來面臨最嚴重的火災。野火肆虐。據《CNN》報導,澳洲氣象局表示,因為炎熱、乾燥又加上多風,讓維多利亞州和南澳地區,有極端且災難性的火災危險,預計該地還會出現嚴重的雷暴。據悉,28日中午以前,已有3萬人被迫撤離維多利亞州。維多利亞鄉村消防局(CFA)首席官員赫弗南(JasonHeffernan)表示,氣溫迅速升至40°C,每小時陣風有60至70公里,而他們在部分地區已看到災難性情況。該州緊急部門說,消防員從22日開始一直跟鄉村小鎮巴因丁(Bayindeen)的野火抗爭,目前還沒得到控制。維州森林火災管理部門在推特發文,已有100多座國有森林,和數十所學校跟托兒所都關閉。據悉,4年多前,澳洲東南部也有「黑色夏季」野火,造成33死。當時,維多利亞州國家消防局表示,大火燒了90多天,150萬公頃的土地都被燒毀,4000多房屋被燒毀,6800頭動物死亡,該州損失數十億美元。專家警告,因為聖嬰現象,澳洲今年可能會再次出現災難性的火災。而隨著持續全球暖化,類似火災天氣會變多,而且會來的更快更強。科學家說,極端森林火災會增加。

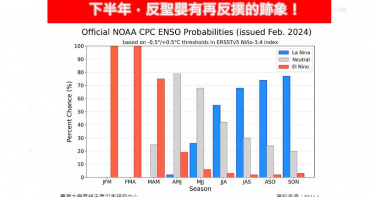

反聖嬰下半年恐反撲 氣象專家曝影響:夏天降雨會減少

聖嬰現象的訊號近期雖然已接近尾聲,但氣象專家林得恩指出,今年下半年反聖嬰有再反撲的跡象,反聖嬰現象發生時,當年夏天及隔年春雨的降雨量都會減少,秋季東北部及東半部雨量增多;另一方面,西北太平洋颱風生成數量會減少,但一旦生成後,通常都會比較靠近臺灣。氣象專家林得恩今(16日)清晨在臉書粉專《林老師氣象站》發文指出,美國國家氣象局氣象預報中心本月研究指出,根據目前最新氣候預報模式模擬結果,聖嬰現象的訊號已接近尾聲,很可能在今年4至6月轉為中性狀態;隨後反聖嬰現象將再度接手,預測今年6至8月形成的機率為55%,9至11月發生的可能性再提升到77%。至於反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響為何?林得恩說明,根據過去歷史事件的統計分析,反聖嬰現象肇生時,當年台灣夏天及隔年春雨的降雨量都會減少,秋季在東北部及東部的降雨量會增多,隔年春季氣溫會比較低,「另一方面,西北太平洋颱風生成數量會減少,但一旦生成後,通常都會比較靠近台灣。」

2023年成史上最熱! 鄭明典坦言「遠超紀錄」

全球高溫在去年(2023年)持續打破紀錄,前交通部中央氣象局局長鄭明典昨(1日)也發文表示,預估將很快就會有「2023是史上最熱一年」的新聞,他直言將「顯著地超越上一次的高溫紀錄!」中央氣象署官方粉絲專頁《報氣候 - 中央氣象署》昨發文表示,美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)所發布的「2023年度全球氣候報告」指出:2023年已成為1850年全球紀錄以來最溫暖的年份,較百年(1901 - 2000)均溫高出1.18°C。打破原最高溫紀錄的2016年,以年均溫高出0.15°C之差成為人類史上最熱的一年。粉專續稱,溫室氣體濃度升高是全球升溫的長期驅動因素,同時2023年又受到聖嬰現象的影響,種種因素使2023年成為異常高溫的年份。 (圖/翻攝自Facebook/鄭明典)對此,鄭明典昨也在臉書貼出全球氣溫距平圖,只件圖中,代表比氣候平均暖的紅棕色範圍遠大於比氣候平均冷得藍色,而且紅棕色顏色深;鄭明典也表示,平均下來全球氣溫還是在有現代分析以來同期最高溫的狀態。隨著2023年落幕,鄭明典直言,年底了將很快就會有「2023是史上最熱一年」的新聞出現,而且是「顯著地超越上一次的高溫紀錄!」

時速飆1329km!華航貨機飛洛杉磯僅10小時 有望刷新世界紀錄

華航5116號貨機於台灣時間25日晚間從台北飛往洛杉磯,一般而言,平均飛行時間為14小時40分鐘,但在異常強勁的順風推動下,總共僅花費10小時又18分鐘就抵達洛杉磯,比預定抵達時間提早了1小時,可能創商業航班最快時速紀錄。據全球航班追蹤網站FlightAware顯示,華航編號5116貨機於台灣時間25日晚間8時47分從桃園國際機場起飛,後於洛杉磯當地時間25日下午3時5分抵達,總飛行時間10小時18分,整整提前了1小時13分鐘。報導指出,華航5116號貨機的巡航速度為時速564英里,但急流使其速度超過每小時800英里,使得該航班僅用10小時18分鐘就完成7205英里航線,平均時速達到700英里《華盛頓郵報》(Washington Post)報導指出,受聖嬰現象(El Nino)氣候模式影響,太平洋高空噴流的時速約402.3公里,在高速氣流推動下,這架貨機最大時速達826英哩,可能創商業航班最快時速紀錄。雖然商用飛機的飛行速度沒有官方記錄,但根據航空新聞網站《簡單飛行》指出,英國航空公司1架波音747班機於2020年2月在格陵蘭附近飛行時,曾創下時速1327公里的全球紀錄。另外受到本周高空噴流影響,與華航5116貨機飛行相同路線的華航CI6客機,26日的最快時速也達到1322公里。

喜馬拉雅山驚見「無雪之冬」 滑雪勝地只能滑草!旅店陷17年最慘退房潮

喜馬拉雅山脈西側的印度喀什米爾滑雪勝地古爾馬爾格(Gulmarg),近期受聖嬰現象影響,本該白雪皚皚的高原竟出現「無雪之冬」,放眼盡是裸露地表或草地,令當地極為依賴的觀光旅遊業出現罕見的遊客逃離潮。據《BBC》報導,擁有世界最高滑雪場、海拔高度3980公尺高空纜車的古爾馬爾格,去年吸引超過165萬遊客造訪。然而,本應在每年11月至隔年2、3月降雪的古爾馬爾格,本季卻反常只在12月降2場雪、今年至今更從沒下雪,加上氣溫上升,導致雪白世界化為綠黃大地。印度克什米爾滑雪勝地古爾馬爾格(Gulmarg)陷入無雪之冬。(圖/達志/美聯社)50歲業者艾哈邁德(Manzoor Ahmad)表示,經營旅店17年來從未遇過沒雪的冬季,這導致訂房數量停滯,甚至出現退訂。不過,艾哈邁德並非當地唯一一個受害業者,古爾馬爾格飯店業組織主席查亞(Aqib Chaya)指出,目前已有超過4成訂房被取消,也沒有新預約。古爾馬爾格(Gulmarg)過去白雪皚皚。(圖/達志/美聯社)當地官員則表示,去年1月共有近10萬遊客來到喀什米爾,但今年同期縮減超過5成。遊客到當地只能騎馬,滑雪場也只能建議遊客取消行程,並期待下半個月能降下大雪。而無雪之冬不只影響占當地GDP約7成的旅遊業,農業、供水、水力發電都會受到冬季乾旱影響,數據顯示去年12月降水量較往年同期減少7成9,今年1月至今更減少達100%古爾馬爾格(Gulmarg)過去白雪皚皚。(圖/達志/美聯社)氣象專家去年就警告,2024年將受歷來最熱1年的2023年影響,全球繼續出現異常氣候。喀什米爾氣象單位則預測,古爾馬爾格要到1月24日才可能降下1場大雪。

海運亂象加劇!巴拿馬運河乾涸 馬士基:改採「陸橋」通行

世界知名的丹麥航運跨國企業集團「馬士基」(Maersk)本週通知客戶,由於中美洲的巴拿馬運河(panama canal)正面臨乾旱引發的低水位,因此來自大洋洲(澳洲、紐西蘭)的貨運船隻將不再通過此運河,改採「陸橋」(land bridge)和鐵路的方式運行。綜合《路透社》、CNBC的報導,聖嬰現象加劇了巴拿馬的旱災,導致運河的運輸時段減少,迫使油輪和穀物運輸商必須繞道更遠的路線以避免擁堵。 全球最大的貨櫃航運公司之一馬士基也指出,巴拿馬運河管理局(ACP)根據人工湖「加通湖」(Gatun Lake)當前和預計的水位,降低了允許通過之船隻的數量和重量。加通湖必須靠降雨補給水量,使船隻得以通過運河的水閘系統。中美洲的巴拿馬運河(panama canal)正面臨乾旱引發的低水位。(圖/達志/美聯社)巴拿馬運河管理局預計今年2月過境船隻減少到18艘,但後來將日均通過量將增加至24艘,不過仍低於先前1日可通行36艘船隻的數量。該公司在給客戶的咨詢報告中表示:「以前航經巴拿馬運河的船隻現在將不得進入運河,改採用一座利用鐵路運輸貨物的陸橋。」該公司還取消了前往哥倫比亞卡塔赫納(Cartagena)的航線。報導補充,每年有40%的美國貨櫃運輸通過巴拿馬運河,每年總共運輸約2700億美元的貨物。此外,加薩戰爭爆發後,葉門叛軍「胡塞武裝」(Houthi)開始對海灣地區船隻展開襲擊,進一步擾亂全球航運網絡,馬士基和赫伯羅特(Hapag Lloyd)等航運商正在撤離紅海。如今巴拿馬運河的旱災恐加劇全球通膨壓力。

強聖嬰現象發威!降雨機率增強 熱浪、乾旱、山火等極端事件將加劇

氣象專家林得恩日前在社群平台上發文指出,聖嬰現象來勢洶洶,目前仍持續發展,預計至少會持續到明年4月。而今年已經是有史以來「最溫暖」的一年,因此2024年可能會比今年來的溫暖,且在未來3個月降雨機率增強,熱浪、乾旱、山火等極端事件也將加劇。氣象專家林得恩23日在自己的Facebook粉專「林老師氣象站」發文,指出世界氣象組織(World MeteorologicalOrganization, WMO)在本周表示,聖嬰現象目前仍持續發展,預計將至少會持續到明年4月。且WMO秘書長佩泰里(PetteriTaalas)更進一步指出,由於今年已經成為「有史以來最溫暖的一年」,2024 年有可能會比今年還要來的溫暖。而根據NOAA統計發現,今年的5、6月,環境條件監測已達到聖嬰現象的門檻,到了8、9月,聖嬰不但持續增強,且進入強聖嬰的訊號也開始出現。有科學家認為,人類活動所產生溫室氣體的吸熱效應,可能是造成今年截至目前所肇生高溫記錄的原因之一。WMO還預估,在未來的3個月,非洲、南美洲以及中亞和東亞部分地區將出現更多降雨機會。而各類極端氣候,像是熱浪、乾旱、山火、暴雨和洪水等,將在局部地區加劇,可能會造成重大影響。

體感飆破52度!巴西遭史無前例熱浪肆虐 高溫影響近3000城市

隨著氣候變遷加劇,全球極端天氣變得更加頻繁和劇烈,巴西里約熱內盧13日最高溫飆破攝氏40度,體感溫度更高達攝氏52度,鑒於前所未有的高溫,國家氣象研究所 (Inmet)日前在巴西近3000個城鎮紛紛發布紅色警戒,其中1138個城市正處於高度危險狀態,意味這波熱浪將有危及人類身體健康的可能性。隨著南半球夏季降臨,巴西每年11月都會出現熱浪,屬正常情況,但今年越趨嚴重的聖嬰現象(El Niño)和氣候危機,不僅出現異常溫暖的氣團,使熱浪變得更加強烈與頻繁,導致聖保羅和里約熱內盧所在的東南部和中西部地區居民面臨史無前例「熱」的危害,原先的生活步調也因此被打亂,里約熱內盧聯邦大學地理氣候實驗室協調員努比亞(Núbia Beray) 說,「高溫的環境導致街頭小販根本無法工作,因為他們隨時會有暈倒或致命的可能性。」國家氣象研究所發布的研究指出,巴西今年7月至10月的平均氣溫一直高於歷史平均,且這週的氣溫比往年平均值高出10至15度,異常酷熱的天氣,除了導致居民開始大量使用風扇及空調來降溫,當地的能源需求創歷史新高外,有世界最大熱帶濕地之稱的「潘塔納爾」也遭受野火摧殘,國家氣象研究所氣候學家費雷拉 (Danielle Ferreira) 感慨:「這代表著氣候變遷的影響正在加速。」據國家研究所預測,未來2週熱浪仍然會持續肆虐巴西,事實上巴西並非唯一遭受熱浪的國家,世界各地都受到影響,專家表示,人為造成的氣候變化,極端氣候的發生的頻率愈來愈高,倘若人類不斷釋放導致地球暖化的溫室氣體,這種情況將會持續下去。

10月均溫又創新高!連5個月不停「熱破紀錄」 今年平均溫度有望創下歷史新高

今年受到全球暖化及聖嬰現象的影響,從6月開始每月的均溫都月月破紀錄,今年10月地球均溫15.30°C,已是連續第5個月創下新高。對此,氣象專家賈新興指出,2023年全年均溫鐵定也將破紀錄。賈新興15日在臉書發文指出,根據Copernicus Climate Change Service/ECMWF資料顯示,2023年10月及2023年1月至10月雙雙破紀錄了,10月地球均溫為15.30°C,比1991至2020年的平均高出0.85°C ,更打破2019年10月的14.9°C,且2023年從6月開始都月月破紀錄。此外,2023年1月至10月均溫比2016年的紀錄高出0.10°C,還比工業革命前高出了1.43°C,2023年10月的海溫為20.79°C也破紀錄了,賈新興表示,因為2016年11月和12月全球溫度相對偏冷,但2023年伴隨聖嬰現象的發展及目前全球日均溫的趨勢來看,預計2023年全年均溫也會創下新高。不過,接下來台灣天氣將有明顯變化,氣象署指出,雖然15日有短暫回暖,但16日起鋒面通過,大陸冷氣團也將南下,溫度會有明顯降幅,18至19日各地低溫均可達14度以下,北部、中部、宜蘭地區為11至14度,南部、花東地區為14至16度。

聖嬰現象發威…台北首跌破20度 創28年來「入秋最晚」

近來受到東北季風影響,北部及東北部氣溫偏低,台北站昨(12日)晚降至19.9度,創1995年以來台北站入秋最晚跌破20度的紀錄,代表聖嬰現象成立,也就是說今年冬天台灣會相對偏暖。中央氣象署指出,今(13日)這波東北季風強度最強的一天,中部以北及東北部低溫17到19度,桃園以北及宜蘭高溫只有18度左右,竹苗及花蓮約19至23度,其他地區則可以來到26至29度。明天同樣受東北季風影響,清晨中部以北、東北部及東部低溫約18、19度,其他地方在20度左右,白天高溫略為回升,中南部日夜溫差大;迎風面水氣稍減少,但基隆北海岸及東北部仍有局部較大雨勢發生的機率。直到15日東北季風減弱,基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨,其他地區則為多雲到晴,午後山區有零星短暫陣雨。不過16日鋒面通過,水氣再增加,隨後乾冷空氣南下,東北季風增強,北部及東北部氣溫下降,北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨,其他地區為多雲。北部及東北部溫度偏低。(圖/中央氣象署)根據中央氣象署資料,昨晚8點10分,台北站氣溫降至19.9度,是今年入秋後首度跌破20度。氣象專家彭啟明指出,上一次入秋後最晚跌破20度的時間點是2008年11月9日,這次2023年11月12日才跌破20度,又創下新紀錄昨天台北站今年入秋首度跌破20度,是自1995年以來最晚的一次。(圖/翻攝自氣象達人彭啟明臉書)另外,氣象署氣候預報科長羅資婷向《中央社》透露,今年10月聖嬰現象成立,台灣附近的氣候會有東北風相對較弱的現象,代表冬季台灣會相對偏暖。值得注意的是,2008年是上一次台北站入秋後跌破20度的紀錄,但當年不是聖嬰年,再上一次則是2001年11月6日,同樣不是聖嬰年,因此單一天氣事件其實有很多的影響因子。羅資婷提到,台灣最暖的一年是2020年,年均溫為24.56度,其次為2019年的24.53度;若與上個世紀(1901至2000年)的平均溫度22.98度相比,前10名皆高出百年均溫1度以上,而1、2名更高出約1.5至1.6度,顯示氣候變遷已對台灣有相當程度的影響。